1.目的

実験に用いる器具・装置のほとんどはガラス製のものである。これらのものを作成や修理などをするためにガラス細工の技術が必要になる。これは実験を行うのに必要な実験技術である。

火傷や切り傷に注意しながら、ガラス細工の基本技術を習得する。

2.技術と操作

(1)ガスバーナーの使い方

工程に応じて、炎の大きさと幅の大小・強弱の使い方がわからなければならない。それにはガスの量の調節と空気の調節が必要である。また、炎の中でも温度分布があり、温度が異なる。くずガラスを利用して、くずガラスの溶け具合から温度分布を理解する。

(2)切断

切断方法には2つ方法がある。やすりで傷(5mm程)をつけて、手で切断する方法と加熱して出来た焼き玉をやすり傷近くに押し付ける焼き玉法である。手で折る方法は比較的長いガラス管を切断するのに適しているのに対して、焼き玉方は手で折ることが不可能なガラス管の端の方を切断するのに適している。

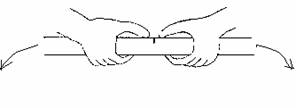

○手で折る方法

やすりで傷をつけ、傷を上に向けて傷から1センチぐらい離れたところを親指であてがうように握る。脇をしめて、弧を描くように引っ張りながら折る。引く力と折る力の割合が7:3ぐらいになるように割ると割りやすい。

○焼き玉法

ガラス管を引きの伸ばした先を赤熱させたものを、やすり傷の端から1ミリほど離れたところに押し当てるか、やすり傷の上に押し当てるとガラスの膨張で力が掛かってヒビがはいる。

直径が30mm以上の菅では1度だけ焼き玉を当てただけでは、円周上全体にヒビは入らない。このような場合は、ヒビから2〜3ミリ離れたところに焼き玉を押し付け、ヒビを誘導して円周上にヒビを入れていく。

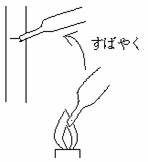

図1 手で割る方法 図2 焼き玉法

(3)一端を閉じる(試験管)

(i)カラス菅を回しながら赤熱し、炎から出してすばやく引き伸ばす

(ii)根元より焼き切る。底になる部分にガラスが熱くならないように切る。

(iii)底の部分が炎に当たるようにしてガラス管を熱する。カラス菅が溶けて肉が溜まってきたら炎から出して吹く。

(iv) (iii)の作業を繰り返して、底を一定の厚みにする。

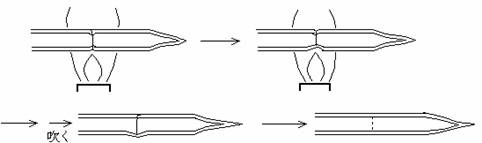

(4)接続

(i)片方の菅の端を閉じておき、両方の菅の接合する部分を斜め上から炎にいれ、回転させながら強熱する。

(ii)菅が溶け始めたら、炎から出して正しく接合する。

(iii)炎を細くして回転させて接合部を熱し、菅が溶けて縮んできたら炎から出して息を吹き込む。カラス菅の径より少し大きめに膨らませたら吹くのを止め、ガラスが軟らかいうちに軽く引いて、菅の径と同じにする。

(iv) (iii)を何度か繰り返して形を整える。

(v)完全に接合することが出来たら、大きな炎の中で接合した部分とその周辺を熱する事で簡易的に歪みをなくす。強い炎でやるとガラスが再び軟化してしますので、弱い炎で軟化しない程度に行う。

(vi)回転できないものや、回転しづらい場合は部分ごとに加熱して加工する。この方法では加工時間が長くなり、仕上がりもきれいにならない。出来る限り、回転して加熱する。

(5)T字つなぎ

(i)ガラス管の一端を封じておき、接合したい部分を細く強い炎で加熱する。

(ii)ガラス管が溶け始めたたら、炎からガラスを出し、息を吹き込み溶けた部分を膨らます。膨らませた部分の頂点を再び加熱し、枝菅の直径に合わせて溶かす。ガラスが溶けたら、炎から出して吹き破る。吹き破って出来た穴の直径が、接合する菅の直径より大きくならないようにする。

(iii)枝菅の一端または穴を開けた菅の両端を封じる。少し大きな炎で吹き破った部分と枝菅の接合する部分を溶かし、直菅接合の操作同様に仮接合する。

(iv)炎を細くし、直菅接合で回転させないで接合する方法同様に、接合部を一部分ずつ接合させていく。この操作を繰り返して、全体を熔着する。接合後、接合部に凹凸があるようなら、炎を大ききしてその部分を加熱して軟化させ、息を吹きいれて修正する。直菅と同様の操作で、歪みを取り除く。

(6)曲げ

(i)曲げようとするガラス管の一端を封じておき、曲げようとする部分を大きな炎で回転させながらガラスを軟化させる。この時に軽く左右から押して、少し肉を集める。

(ii)炎から出して、集めた肉の分だけ左右に引いて、すばやく曲げて息を吹き込んで元に太さまでもどす。

(iii)接合と同様に、回転させられないものを曲げる場合は、弱い大きな炎でガラスを軟化させて少しずつ曲げる。曲げの半径が小さいと、曲げた部分の菅の内壁がつぶれて扁平になってします。もしつぶれてしまった場合は、つぶれてしまった部分を炎にあててガラスを軟化させてから、吹いて形を整える。

注)曲げるときの半径をあまりちいさくしない。また、熱する場所を少しずつ変えながら、少しずつ曲げていくとうまく曲がりやすい。

3.結果

出来上がりのh型の作品の形はあまり良くない。その理由としては、出来るだけきれいなものを作ろうとし、時間がなくなってきてあせってしまったためである。提出用のh作品を作る前に作成したものの方がきれいであった。その作品は、次のもの方がきれいな物が出来ると思い捨ててしまった。

特に、T字接続の部分が汚くなっている。また、曲げに関しては余分な力が手に掛かって、力で曲げるような感じになってしまった。

より接続箇所をきれいにするためには、火の加減がとても重要であることがわかった。接続箇所に凹凸をなくすために、ガラスを溶かす際はガラスが赤熱するまで多めに過熱した方がきれいに修復できることもわかった。

4.課題

(1)並ガラス、硬質ガラス、パイレックスガラスの原料および性質の違いについて調べ、簡潔に述べよ。

|

|

並ガラス*1 |

硬質ガラス*2 |

パイレックスガラス*2 |

|

|

(1級) |

(2級) |

|||

|

耐熱温度 [℃] |

70 |

250 |

180 |

180 (2.3mm) |

|

熱膨張係数 [℃-1] |

約90〜100×10-7 |

約90×10-7 |

約80×10-7 |

30〜35×10-7 |

|

別名 |

ソーダ石灰ガラス |

硼珪酸ガラス |

||

|

原料(組成) |

SiO2 Na2CO3 CaCO3 |

SiO2 B2O3 CaO MgO Na2O

K2O |

SiO2 B2O3 Na2O

PbO |

|

|

性質 |

軟化点は高いが融解・加工が容易 |

耐熱性・機械的強度大 |

耐薬品性・耐熱性 |

|

|

化学薬品に強い |

化学薬品に耐える |

加工性も維持している |

||

*1:http://www.santoku-kogyo.co.jp/arekore7.htmに記載されている値を使用

*2:http://www.iwataglass.com/glass.htmに記載されている規格の値を使用。また、パイレックスガラスについては、パイレックス(岩城)についての値を用いた。

注)上記のサイトだけの値を用いたわけではない

(2)火傷、切傷等外傷の際の応急処置を調べよ。また、眼に異物(固体、薬品)が入って場合の処置も調べよ。

○火傷

・どんな火傷でも、まず患部を流水で充分に冷やす

・衣服を無理にはがさず、上から水をかける

・軽い火傷は患部を冷やした後、清潔なガーゼをあてる

(何も付けずに清潔にするのが一番、薬などを付ける場合は医師の指示に従う)

・水脹れが出来た時は、最低15分冷やした後、つぶさずに病院へ行く

○切傷

・傷の上に直接清潔なガーゼか布を当てて、その上から手で押さえて圧迫する

(患部を心臓よりも高く上げる)

・出血が止まったら、包帯で縛る

(傷よりも先の方で脈をみて、脈拍を感じなければ緩める)

○眼に異物の混入

・“異常でも早く”水で洗い流す

(生理食塩水(0.9%塩化ナトリウム)で洗うのが望ましい)

・まぶたを持ち上げるようにして、まぶたと眼球の間を入念に洗い流す

(コンタクトの場合、無理なく外れるのであればコンタクトを外す)

・酸の場合は15分間、アルカリの場合は30分間流水で洗い続けた後、医務室、病院や眼科に行く

(ポリビンに入れて用意しておくと良い)

・水に触れては発熱反応を起こす物質もあるが、流水で洗い続ければ発熱の心配はない

5.参考文献

http://www.santoku-kogyo.co.jp/arekore7.htm :三徳工業株式会社 サングラス

http://www.iwataglass.com/glass.htm

:岩田硝子工業株式会社

http://www.fdn119.jp/manual/ :名取市消防本部

斉藤一弥ら著:学生のための化学実験安全ガイド、東京化学同人、2003

日本化学会編:化学実験の安全指針、丸善株式会社、1997

編集委員:ガラス工学ハンドブック、朝倉書店、1999

編集委員会:ニューガラスハンドブック、丸善株式会社、1991